本报记者 罗筱晓 裴龙翔

5月8日晚上,上海星临天下剧场,该周恺上场了。

“舞蹈队、合唱队,精气神再足一点。”“灯光、音响、舞美,都准备好了没有?”“主持人,上场!”在戏里,一场筹备多时的文化艺术节即将开幕,客串“导演”一角的周恺一边走位一边说着台词。

在戏外,正在上演的话剧此时已到了尾声。等演员谢幕后,周恺会被邀请再次上台——这一回,是真正以话剧导演的身份。

戏里戏外,本色出演的,并不止周恺一个人。

2017年,上海市癌症康复俱乐部推出了讲述癌症病人故事的话剧《哎哟,不怕》,其谐音为“癌友,不怕”。8年后,话剧复排,由于剧本在原有基础上做了部分改动,因此被命名为《哎哟,不怕》2.0版。

无论是原版还是2.0版,《哎哟,不怕》的演职人员中,大多数都是癌症患者。话剧时长只有不到一个半小时,但对这个俱乐部的会员来说,从确诊那一天起,他们就要用余下人生的每一天来学习对癌症说“不怕”。

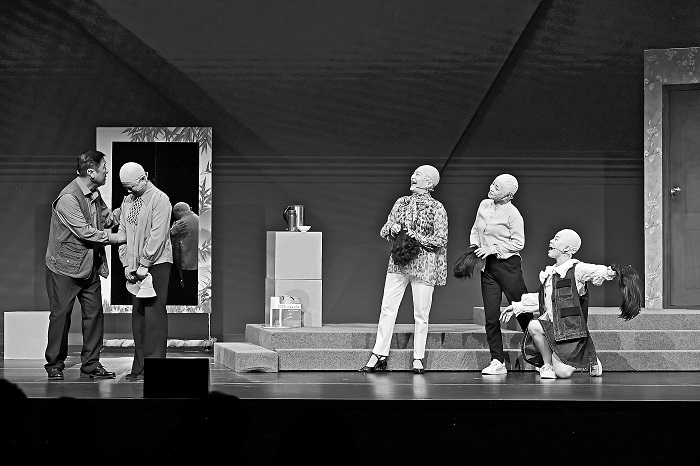

话剧《哎哟,不怕》2.0版中,三位乳腺癌患者(右)为鼓励病友,大方亮出自己的光头。受访者供图

核桃

54岁那年,得知自己患了宫颈癌,薛静一开始是想放弃治疗的。

在那之前,薛静认识的人当中已有好几位癌症患者,自生病算起,他们的存活周期基本没有超过半年。其中一位肺癌病人是薛静的好友,她亲历了对方在短短3个月时间里从饱受疾病和治疗的双重痛苦到去世的全过程。

当类似的情形看似要发生在自己身上时,“逃避”便成了一种很有诱惑力的选择。况且,薛静从小爱美,想到手术刀要在自己的身体上留下难看的疤痕,后续治疗可能有脱发、浮肿等副作用,她就越发觉得不能接受。

薛静害怕“难看地死去”。

《哎哟,不怕》2.0版中,有一场戏是癌友们讨论“害怕的事”,其中首先被提到的就是病情发展,“我最怕复查报告上的数字发生变化,看见有几个往上的箭头,我就浑身冒汗。”

对大多数癌症患者来说,拿到白纸黑字的诊断结果后,对死亡的恐惧几乎是下意识的反应。1981年,刚结婚7天的袁正平因高烧入院,随后被诊断为恶性淋巴瘤晚期。当时,医生预计袁正平最多还能活一年,愤怒和惊恐之下,他一口气撕掉了一年的日历。2012年,话剧导演宁远确诊肺癌晚期,并已发生骨转移、淋巴转移,无法手术。住院化疗时,每当医生查房,宁远就会急切地向主治大夫抛出一个接一个的问题,从自己的身体反应问到治疗方案,从可能的发病原因问到预后情况……多年后再回忆,宁远觉得,相比于了解病情,那些问题更像是一根根稻草,只有抓住它们,自己才不至于被恐惧完全淹没。

能不能活下去,只是癌症带来的第一个挑战。随着医疗技术进步,带癌生存的现象已越来越常见,但当疾病将人生撞离正常轨道,要如何活下去,是癌症患者面对的又一个困境。

话剧里,薛静扮演的角色余悦是个生意人,原本社交面很广,生病后她却变得“怕看见别人,也不想别人看见自己”。现实里,薛静虽然在家人的劝说下最终接受了治疗,但因为觉得自己是个“坏”人,生病初期她几乎谢绝了所有朋友想来探望的提议。

因疾病产生的羞耻感、自卑感,在癌症患者群体中很普遍。为此,有人切断了过往大部分人际关系,有人谎称出国以避免与熟人见面。

生病后,宁远停止了工作。有近半年时间,除了按时复查、每天到点吃药和去家附近的公园锻炼身体外,她基本“什么都不想,什么都不做”。后来,在创作《哎哟,不怕》剧本时,宁远把那时自己的状态写成一句台词,通过女主角安宏之口说了出来,“我就像一颗没有一丝裂缝的核桃,坚硬地、麻木不仁地活着”。

类似这样的“核桃”,自患癌起,袁正平遇到了很多。1989年,为了让癌症病人更好地活着,早已打破医生预言的袁正平与几位癌友一起创立了上海市癌症康复俱乐部。刚开始,会员们只能在一个居民区的牛奶棚里活动,直到1991年,上海市工人文化宫为俱乐部提供了场所,袁正平他们才第一次有了正式的办公地点。随着前来求助的患者越来越多,1993年,俱乐部开办了上海市癌症康复学校,向病人教授运动、营养、艺术、心理等课程。

在癌症康复学校,学员们正在上鼓圈音乐课。受访者供图

光束

“癌症还有能康复的?”

第一次听说癌症康复俱乐部时,宁远下意识地这么反问了一句。虽然心里多少有些犯嘀咕,但抱着“或许能多活几年”的念头,她还是报名参加了俱乐部,并成为癌症康复学校第84期的学员。

直到现在,袁正平依然记得宁远当时的样子,“因化疗脱落的头发还没长出来,她总是包着头巾,几乎不怎么跟人说话”。在一次鼓圈音乐课上,或许是受到了艺术感染,宁远明显比平日更投入,脸上也难得地有了笑容。可一下课,袁正平就注意到她刻意避开还在热烈讨论的学员,悄悄离开了。

封闭、迷茫、绝望,这是许多癌症患者初到俱乐部时的状态。今年64岁的陆兰珍比宁远早一年“入学”。生病前,陆兰珍长期活跃在上海群众文艺圈,演过不少小品、话剧,还到横店参演过电视剧。然而,2009年的乳腺癌手术及其后近一年的放化疗,让当时还不到50岁的陆兰珍“从外貌到心理都面目全非”。

《哎哟,不怕》2.0版中,患乳腺癌不久的魏琳躲在家中不愿出门。几位病友上门探望魏琳时,不仅大方露出“同款”光头,还用自己的表演带动她重新拾起舞蹈特长。

陆兰珍经历过类似的事情。按照惯例,癌症康复学校每一期的开学典礼上,过往的学员都会准备文艺表演。当看到同为癌症病人的“前辈”们唱着跳着笑着,陆兰珍心中那个“自己再也上不了舞台”的念头动摇了。

也是在那次开学典礼中,陆兰珍第一次见到了周佩。癌症康复学校创立后,受袁正平委托,胃癌患者周佩担任了校长。此后20多年里,周佩接待了一批又一批的新学员,为他们提供帮助和服务。不只是周佩,在学校里,其他管理人员、志愿者以及部分课程授课老师都是癌症患者。在陆兰珍看来,对刚患癌症的病人来说,光是身处这样的环境,就能得到莫大的鼓励,“他们都能好好活着,我为什么不能?”

除了帮助会员调整心态和状态,让他们找回自我价值也是癌症俱乐部的重要目标。宁远从癌症康复学校毕业后,袁正平常常会与她联系,“一会儿让我拍纪录片,一会儿让我做微电影,一会儿又让我给俱乐部的晚会当导演”。虽然说不上多愿意,但拗不过袁正平的坚持,宁远也都半推半就地把“任务”完成了。后来她才知道,这是袁正平专门为她设计的“工作疗法”。

事实证明,这一疗法的效果远超预期。重新回到舞台和剧场,宁远这颗核桃渐渐有了阳光可以渗进的裂缝。一次偶然的机会,宁远接触到了将心理、教育、表演等专业结合在一起的戏剧治疗理论。以此为契机,2015年,她在癌症康复俱乐部开办了戏剧疗愈工作坊,用剧场艺术的形式帮助癌症患者释放、平衡情绪,促进身心恢复。

同一年,周佩因癌症复发去世。为了纪念她,同时鼓励更多病人,上海市癌症康复俱乐部决定以戏剧疗愈工作坊为基础,推出一部癌症患者自编自导自演、讲述抗癌故事的话剧《哎哟,不怕》。

上海市癌症康复俱乐部会员走进病房,以自身经历鼓励正在接受治疗的癌症患者。受访者供图

疗愈

不大的空间里,人们组成一个圆圈,陆兰珍坐在圈子中间的椅子上,所有人的目光都紧紧盯着她。

这是《哎哟,不怕》初创阶段发生的一幕。为了让演员对“戏剧治疗”有直观感受,担任编剧兼导演的宁远组织了一个小游戏:大家轮流到圆圈中间用眼神与周围的人交流。

当时,陆兰珍已确定出演剧中人物佩莲,那是以周佩为原型塑造的角色。过往的演出中,陆兰珍经历过不少大场面,但戏剧性的是,那天在圆圈中待了没多久,她就开始埋头回避眼神接触。时间一秒一秒过去,陆兰珍越来越“绷不住”,最后竟然在众人的注视下嚎啕大哭起来。“那些目光让我觉得自己像是一个怪物。”事后陆兰珍说。

患癌一段时间后,一些病人会以各种方式重构生活,渐渐地,他们看起来已基本与常人无异。“这并不意味着疾病造成的创伤消失了,而是可能被患者封闭在内心深处。”宁远说,戏剧治疗的目的之一,就是让参与者通过戏剧体验发现创伤,进而疗愈创伤。

对陆兰珍来说,饰演佩莲的过程也是她的戏剧治疗过程。现实生活中,陆兰珍做事干练利索,甚至有些强势,这与周佩一贯温和的性格差距很大。《哎哟,不怕》2.0版中有一场戏,面对情绪失控的癌友,佩莲没有多说话,只是轻轻地抱住对方直到一切归于平静。“8年前,我可做不出这样的举动。”陆兰珍笑着说。

为了演好角色,陆兰珍花了很多时间向俱乐部会员了解周佩的故事、翻阅周佩留下的文字。慢慢地,一个外表温柔、内心强大的人物形象在陆兰珍头脑里变得越来越生动。与此同时,她也越来越清楚地看到自己看似坚硬的外壳下一直藏着的敏感与自卑。

经过两年的筹备,2017年,《哎哟,不怕》在上海、北京两地成功演出了22场,并将戏剧治疗这种对癌症的非药物干预形式推到了大众面前。

事实上,在上海市癌症康复俱乐部,艺术一直是会员们很重要的疗愈方式。在俱乐部成立10周年时,从事文艺工作的周恺受邀协助排练节目。刚开始,周恺连说话都“小声小气”,生怕自己某个举动会伤害到这些特殊的演员。可没多久他就发现,每次排练时会员们不仅有说有笑,认真程度也一点不打折扣。

“演出机会可不是人人都有的。”俱乐部会长王文平说。据他介绍,俱乐部“生命之光”艺术团现有舞蹈队、合唱团、时装队、器乐队等,会员想入队,必须具备基本水准并经过考核。此外,俱乐部还有包括摄影、朗读、书法、编织等在内的多个可“零基础”加入的兴趣班。薛静笑着说,当初为了考入时装队,她每天都会穿着高跟鞋进行形体练习,“注意力转移了,就不会总是想着生病的事”。

正因为如此,去年底,在策划俱乐部成立35周年庆祝活动时,王文平他们决定复排《哎哟,不怕》。“这一次,我们希望让观众看到,面对癌症,疗愈的方式有很多种。”王文平说。

上海市癌症康复俱乐部每年都要举办自己的“春晚”,用艺术帮助会员们疗愈身心。受访者供图

底气

今年4月初,接到周恺邀请自己参演《哎哟,不怕》2.0版的电话时,29岁的李林宣艺并没有一口答应。

在经过改编的剧本中,新增了一位22岁的乳腺癌患者乐乐。由于俱乐部里没有合适人选,周恺想到了曾合作过的年轻演员李林宣艺。但当时周恺不知道的是,李林宣艺的外婆和妈妈都是因为乳腺癌去世的。“心里多少有些忌讳。”李林宣艺说。

不过,没犹豫多久,抱着“专业人做专业事”的心态,李林宣艺接下了这一角色。

《哎哟,不怕》2.0版从启动排练到正式演出只有不到一个月的时间。对所有演职人员来说,这意味着需要高效率、高强度地完成所有准备工作。刚进剧组时,李林宣艺惊讶地发现,这个看似业余的俱乐部却有相当专业的水准。

重排的话剧中,陆兰珍、王文平等好几位会员都是再次饰演8年前的角色,再加上本色出演的优势,排练时他们往往能比李林宣艺更快地进入状态。已经年过70岁的薛静总是记不住台词,为了赶上大家的进度,那段时间只要一有空,她就抱着剧本反复读、反复背。就连负责道具、布景等幕后工作的会员,每一次也都会按时就位协助排练。

李林宣艺记得,在一次正式演出中途,做过肝脏移植手术的王文平突发肝痉挛,一时间疼得直不起身体。但经过短暂休息后,他依然坚持上台完成了后续表演。

除了“同事”们认真投入的态度,剧组中轻松的氛围同样让李林宣艺感到意外。《哎哟,不怕》2.0版中有一个片段,癌友们讨论起病情时,肝癌患者被打趣为“老肝部”,肺癌病人自称“肺常好”,三阴性乳腺癌患者则形容自己是“飞翔的山鹰”。类似这种对人生至暗时刻一笑而过的场景,在与癌症病人相处期间,李林宣艺时常都会遇见。时间长了,她觉得自己排练这部话剧,也是在排练如何对待未来人生中可能出现的困难。

李林宣艺的感受,周恺有更深的体会。2021年,70岁的周恺查出前列腺癌晚期且已发生骨转移,那时他正作为俱乐部合唱团的指挥和大家一起排演节目。当周恺再出现在排练厅时,面对会员们既关切又忐忑的眼神,他指了指身旁同样患有前列腺癌的伴奏者与声乐老师说:“现在我们三个是名副其实地站在‘前列’了。”

周恺说完,所有人大笑,一切如常。

此后两年里,周恺又先后确诊结肠癌肝转移和胰腺神经内分泌恶性肿瘤,但就像话剧的名字一样,他从来没有害怕过。《哎哟,不怕》2.0版中,佩莲在癌症复发的情况下依然继续工作。排演期间,因为服用靶向药,周恺的身体常会受到副作用困扰,但只要情况能得到控制,他都会坚持到现场对演员进行指导。

不经意间,戏里戏外的人物再次交叠。周恺说,在俱乐部的20多年里,他亲历了许多像周佩一样的会员勇敢抗癌的故事,这些都是让他“不怕”的底气。

“不死”

4月29日,《哎哟,不怕》2.0版首演。5月初,话剧又连演了5场。

5月6日下午,徐永德早早地赶到了剧场,他是当天的观众之一。这也是时隔8年后,徐永德再次观看这部话剧。看着舞台上那些熟悉的面孔,他总觉得大家不是在演戏,只是换了个地方再现俱乐部里的日常。

2005年确诊肝癌后不久,徐永德加入了癌症康复俱乐部。20年间,他经历了3次癌症复发,一共做了4次手术。这个过程中,徐永德也从一个需要“被拉一把”的新病人变成了能够“拉人一把”的抗癌标杆。

在上海市癌症康复俱乐部,像徐永德这样的会员还有很多。成立近36年,俱乐部已形成了完整的市、区、街道三级网络,现有会员1.6万余名。据王文平介绍,新病人入会后,相关信息将同步到其住址所在的区癌症康复组织和街道“块站”,“块站长会实时了解每名会员的情况,会员们平时也能就近交流、互动。”王文平说,在此基础上,上海市癌症康复俱乐部每年都会组织文化艺术节、清明音乐会等大型活动。俱乐部会员还会定期走进医院病房,为正在与癌症抗争的病人送去关怀和希望。

在全国,上海市癌症康复俱乐部的发展模式已被不少地区借鉴、复制,成立了当地的癌症患者互助组织。

2012年,宁远在癌症康复学校时,她的班级编号是“84516”。后来,有同学把这串数字用谐音改成了“不死,我要乐”。似乎是一种预言,此后十多年中的大部分时间,宁远都与体内的癌细胞“和平共处”着。这期间,经过学习,她已成为专业的戏剧治疗从业者,并长期在实践中为有需要的群体提供帮助。

让癌症病人重新成为对社会有用的人,在袁正平看来,这是俱乐部存在最大的意义之一。

宁远是幸运的。在84516班中,有近一半的学员已经因病去世。在俱乐部,会员病逝更是常有的事。当死亡成为时常要面对的课题,人们对它的态度比起刚生病时也有了明显的变化。

“我现在活着的每一天都是赚来的。”《哎哟,不怕》2.0版演出告一段落后,陆兰珍依然每天都忙个不停。早在加入俱乐部后没多久,她就重新回到了各类演出舞台中。现在,她是俱乐部监事会监事长、朗诵班指导老师,同时还担任上海市静安区癌症康复服务促进会会长,负责组织区内350多名会员的相关活动。

最近,因静安区癌症康复服务促进会原有办公地点无法续用,陆兰珍正愁着搬家的事,“根本没有时间去想起自己是个病人”。

周恺也不觉得自己是病人。6场话剧演完后,他到医院进行每月一次的复查。结果显示,周恺不仅各项指标正常,胰腺处的神经内分泌肿瘤还明显缩小了。

“话剧还会再演吗?我也想去看看。”有些惊讶的主治大夫,这样对满头白发但精神矍铄的周恺说道。

(应受访者要求,文中宁远为化名)

更多精彩内容请扫二维码

牛配资-牛配资官网-配资炒股合同-山西股票配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。